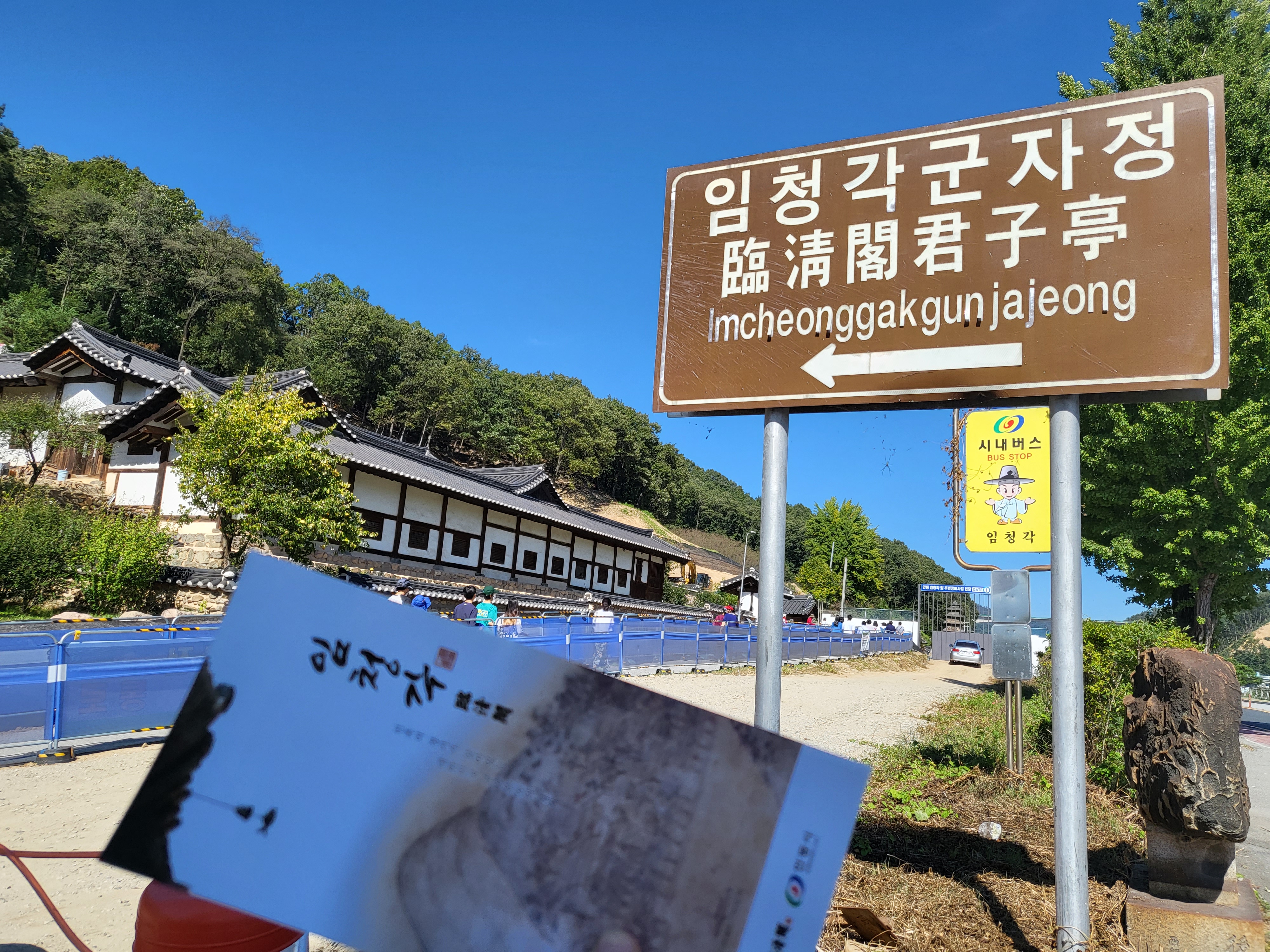

안동 당일치기 여행의 시작이었던 봉정사에 이어 임청각을 방문했다.

보물 제182호인 임청각은 조선시대 민간 가옥 중 가장 큰 규모의 양반가 주택으로 알려져 있다.

더불어 대한민국 구국운동의 성지와도 같은 곳으로, 국가보훈처 지정 현충시설이다.

독립운동가였던 석주 이상룡 선생의 생가였던 임청각은 독립운동 명문가로, 이상룡 선생을 포함한 11명이(동생, 아들, 손자, 조카 등...) 독립운동 유공자로 건국훈장을 받았다.

민족의 얼이 서린 이곳은 사진에서 보시다시피 공사가 한창이다.

이유는 과거 일제가 정기를 끊기 위해 임청각 마당을 가로지르는 중앙선 철로를 내놓았는데, 지형회복을 위한 복원사업이 진행 중이기 때문이다.

앞서 얘기했듯 일제강점기 당시 중앙선 철로가 부설되면서 본래 99칸 건물이었던 이곳은 부속 건물들이 철거되어 현재 60여 칸 정도만 남아있다.

안채의 높은 곳에 위치한 군자정.

수많은 독립열사들과 시인 묵객들이 묵어간 곳이다.

조선 중종 14년(1519년)에 형조좌랑 이명이 건립한 양반 주택의 별당형 정자이다.

훗날 이 군자정에서 성장한 석주 이상룡 선생은 나라를 구하겠다는 큰 뜻을 품고서 이 집을 포함한 모든 재산을 매각한 뒤 만주로 망명하였다.

그리고 한인동맹을 이끌어 그 유명한 신흥무관학교를 세워 독립투사들을 키웠고, 대한민국 임시정부의 초대 국무령을 맡아 독립운동의 최전선에 섰다.

그는 1932년 만주 땅에서 순국했는데, 그의 유언은 독립이 되기 전에는 자신의 시신을 고국으로 가져가지 말라는 것이었다...

그런 이상룡 선생의 국적은 2009년이 되어서야 회복되었다.

그리고 2017년 광복절 72주년 경축사에서 문재인 대통령은 임청각을 '독립운동의 산실이자, 대한민국 노블레스 오블리주를 상징하는 공간'으로 칭송하였는데, 그 일환으로 일제 강점기에 훼손된 임청각의 완전한 복원을 위한 공사가 진행된 것이다.

군자정의 측면.

군자정 내부의 모습이다.

임청각에서 1박 2일을 보내는 체험 교육이 있는데, 그때에 이곳에서 붓글씨 체험을 하는 것 같았다.

군자정 옆에는 정승이 태어난다는 우물방이 위치해 있다.

우물 방은 진응수가 나는 용천이 방 밑에서 솟는다고 하여 붙여진 이름이다.

이상룡 선생도 이 방에서 출생했다고 한다.

서울에서는 참 보기 힘든 사마귀 한 마리도 보고 간다.

크기가 꽤나 커서 놀랐다...

임청각 소담길이라고 하여 담장을 따라서 걷는 둘레길이 조성돼 있다.

사진에는 안 나왔지만, 길에 각종 건설 자재와 쓰레기 종량제 등이 놓여 있어서 굳이 담장을 따라 걷지는 않았다.

임청각과 그 주변 부지 복원 사업에 대한 안내도이다.

임청각의 바로 옆에는 국보 제16호 법흥사지 칠층전탑이 위치해 있다.

전탑이란 벽돌로 지은 탑을 일컫는데, 삼국시대에 전래된 이래 신라의 땅에서 주로 조성이 됐다.(더불어 전탑을 모방한 모전석탑도 유행하였다.)

참고로 국내에는 5개의 전탑이 남아있다.

1. 안동 법흥사지 칠층 전탑.

2. 안동 운흥동 오층 전탑.

3. 안동 조탑리 오층 전탑.

4. 칠곡 송림사 오층 전탑.

5. 여주 신륵사 다층 전탑.

과거 법흥사라는 절터였던 이곳에 남아있는 법흥사지 칠층전탑은 국내에 현존하는 전탑 중 가장 크고 오래된 것이다.

통일신라 시대에 세워진 것으로 추정하며 높이는 17m이다.

재밌는 것은 위 사진의 각 층 지붕을 보면 기와가 듬성듬성 얹어져 있는 모습을 확인할 수 있다.

이를 통해 전탑임에도 불구하고 기와를 얹어지었던 목탑 양식을 모방하였음을 알 수 있다.

기단부에는 사천왕상이 조각돼 있으며 그 위로는 시멘트가 매끈하게 덧발라져 있다.

이는 일제의 만행인데, 일제 강점기 당시에 전탑을 수리하겠다는 명목 하에 이렇듯 발라 놓았고, 그 탓에 원형이 상당히 훼손되어 본래의 모습을 추정하기 어렵다고 한다.

이와 비슷한 사례로 익산 미륵사지 석탑도 일제가 시멘트를 엉망으로 발라 놓은 것을 들 수 있다.

(지금은 복원 사업이 끝났지만 말이다.)

위엄을 자랑하는 우리의 국보 전탑은 마치 피사의 사탑처럼 한쪽으로 조금 기울었다.

이유는 임청각을 가로지던 중앙선 열차가 탑의 바로 옆으로 지났기 때문인데, 세워진지 1,000년이 넘은 고탑의 옆으로 열차가 100여년 동안이나 지나다녔으니 그 진동으로 인해 기울게 된 것이다.

광복 후에 철로를 우회시켰어야 했으나, 당시엔 문화재 보존에 대한 인식보다는 국가 재정비에 힘을 썼기 때문일까? 시간이 흐르고 흘러 2020년에야 철로는 안동 외곽으로 우회됐다...

'국내' 카테고리의 다른 글

| 궁중문화축전 고종의 초대, 고종의 손길이 묻어나는 집옥재에서의 인문학 강연 그리고 송현동 부지 공원 (1) | 2022.10.08 |

|---|---|

| 평화로운 정취를 느낄 수 있었던 안동 하회마을 (0) | 2022.10.06 |

| 호젓한 분위기의 암자이자, 신묘한 느낌의 정원 봉정사 영산암 (0) | 2022.10.01 |

| 마치 새 건물 같은 국내 최고의 목조 건축물 안동 봉정사 극락전 (0) | 2022.09.30 |

| 고 엘리자베스 2세 여왕이 다녀간 안동의 봉정사에는 우담바라가 피었습니다.(대웅전) (0) | 2022.09.28 |