서원(書院)...

조선 중기 이후 학문연구와 선현제향을 위해 사림에 의해 설립된 사설 교육기관이자 향촌 자치운영기구다.

여기서 한 가지, 과거의 교육기관을 아주 간단하게 정리하고 넘어가겠다.

1. 성균관

1) 고려 말에서 조선 최고의 관학(국립) 고등 교육기관으로 유학 교육을 위해 한양에 설치.

(현 성균관 대학교 정문 우측에 위치.)

2) 공자의 위패를 모신 대성전과 대강당인 명륜당을 중심으로 구획됨.

3) 대성전에서 공자의 제사를 지내기도 함.

2. 향교

1) 고려 말에서 조선 시대에 유교 교육을 위해 지방에 설립한 관학 중등 교육기관.

2) 전국의 부, 목, 군, 현에 하나씩 설립.

3) 성균관과 마찬가지로 대성전과 명륜당이 중심이 됨.

3. 서원

1) 사림 세력을 중심으로 한 지방의 사립 교육기관.

2) 공자의 제사보다는 선현의 제사 위주이며 양반가 자제들을 교육함.

3) 국왕으로부터 편액과 현판, 서적과 노비 등을 받기도 함.

성균관, 향교와는 달리 서원은 사립 기관이었다.

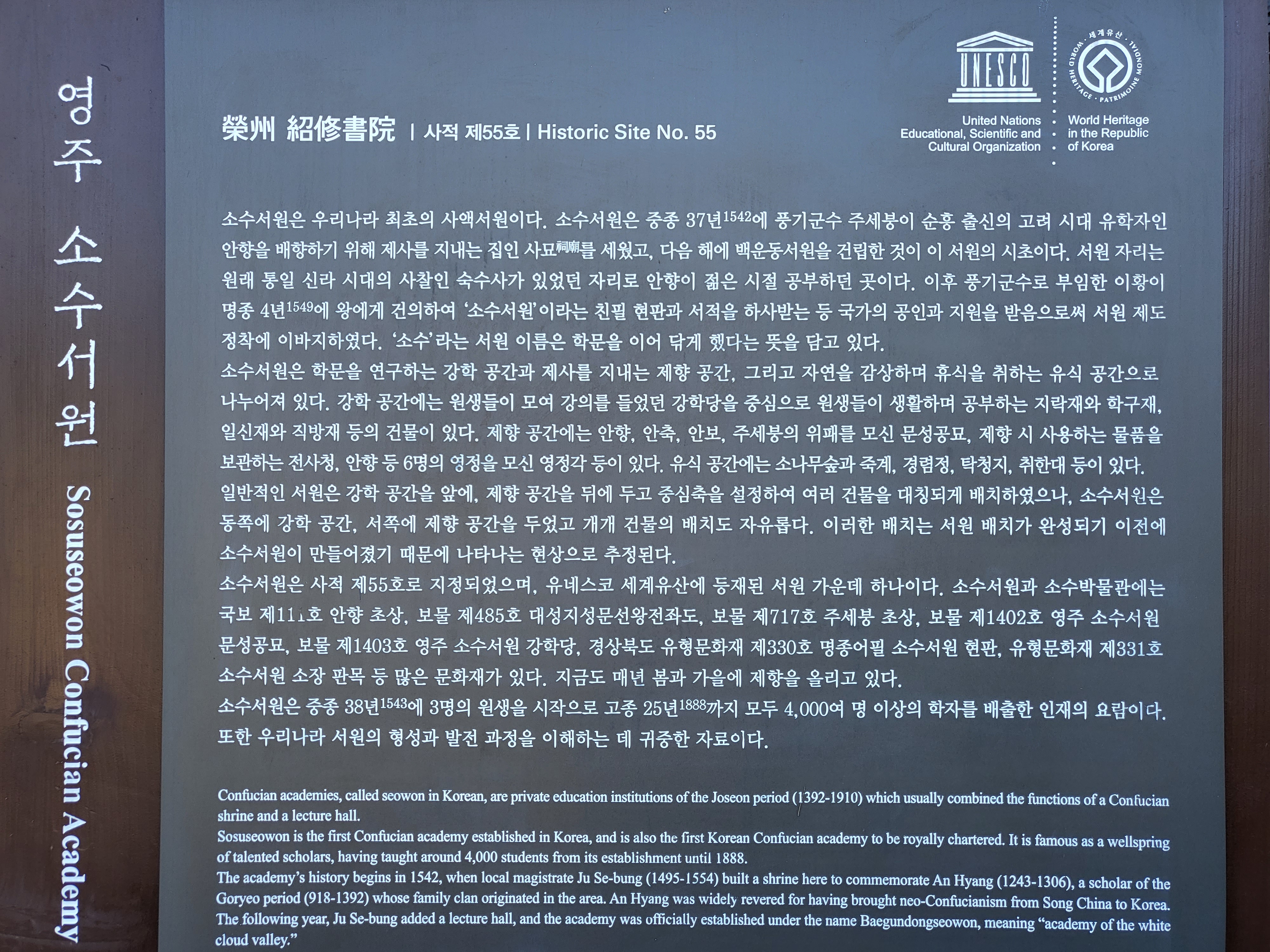

우리나라의 서원은 1543년(중종 38년) 풍기군수 주세붕이 안향(고려 시대 인물로 유학자이자 한국 성리학의 시조)을 배향하고, 유생을 가르치기 위하여 경상도 순흥에 백운동서원(白雲洞書院)을 창건한 것이 그 효시이다.

이후 향촌사회를 구축하는 사림 세력의 구심체적 역할을 하며 발전하였다.

하지만 후기로 갈수록 전국 도처에 서원이 세워지며 사액을 요구하는 등 남설됐는데, 이로써 본질적인 뜻은 점차 퇴색되고 붕당 갈등을 초래하는 등 사회적 폐단이 심해지자, 흥선 대원군은 전국의 47개소 서원만을 남기고 전부 철폐하라는 명을 내리기도 하였다.(서원 철폐령)

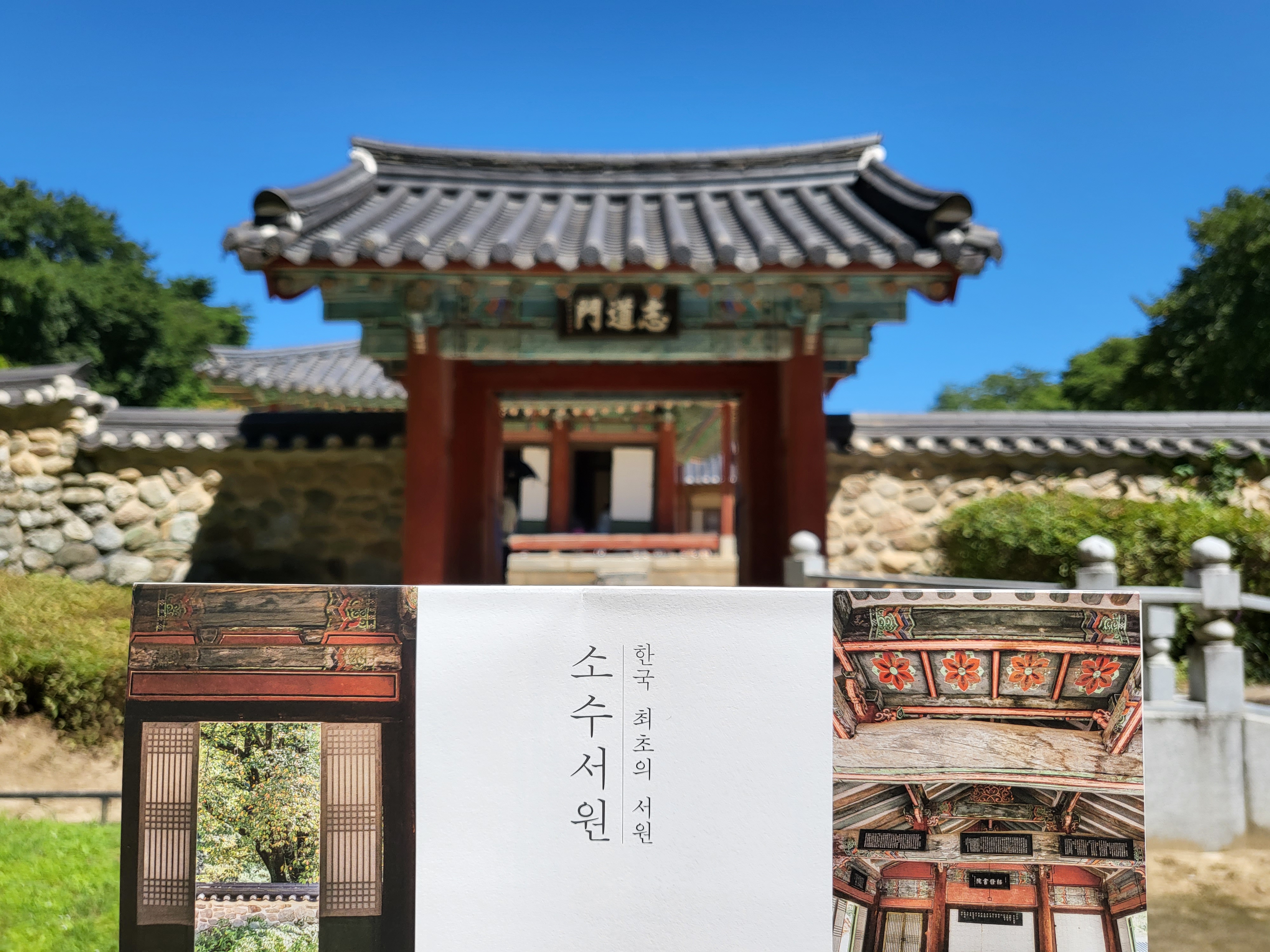

오늘 찾은 곳은 영주에 위치한 국내 최초의 사액서원인 소수서원이다.(유네스코 세계유산)

*사액 : 임금이 서원의 이름을 지은 편액을 내려주는 일

앞서 얘기하였듯이 주세붕이 창건한 그 백운동서원이 바로 소수서원으로, 개인적으로는 백운동서원이라는 말이 더 입에 붙는다.

이곳은 중종부터 고종 대 까지 무려 4,000여 명 이상의 학자를 배출한 인재 양성의 요람인데, 주세붕이 창건할 당시부터 사액서원은 아니었다.

1550년(명종 5년)에 퇴계 이황 선생이 주세붕과 마찬가지로 풍기군수로 재임하게 되면서, 국가에 건의하여 소수서원이라는 사액을 받게 된 것이다.

소수서원의 매표소.

*

관람안내

입장시간 : 연중무휴

1월 ~ 2월 09:00 ~ 16:00

3월 ~ 5월 09:00 ~ 17:00

6월 ~ 8월 09:00 ~ 18:00

9월 ~ 10월 09:00 ~ 17:00

11월 ~ 12월 09:00 ~ 16:00

월별로 개장 시간이 다르니 사전에 체크하는 것이 좋겠다.

관람 요금은 소수서원과 소수 박물관 그리고 선비촌 통합 요금으로, 성인 3,000원이다.

소수서원을 비롯하여 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원 이렇게 9개의 서원은

'한국의 서원'이라는 이름으로 2019년 유네스코 세계유산으로 등재됐다.

종합안내도.

아주 정갈하게 조성된 소나무 숲을 시작으로 소수서원, 소수박물관, 선비촌까지 돌아보려면 제법 시간이 오래 소요된다.

소수서원 일원은 사적 제55호로 지정됐는데, 내부와 소수박물관에는 안향 초상을 비롯한 각종 국보와 보물 문화재가 있다.

매표소를 지나 내부로 들어오면 마주하게 되는 보물 제59호 숙수사지 당간지주.

과거 서원이 건립되기 이전에 이곳에는 남북국시대에 창건된 숙수사라는 사찰이 있었다고 한다.

안향이 숙수사에서 수학하며 18세에 장원급제를 하였고 그의 아들과 손자까지 숙수사에서 수학했다는데, 이후 주세붕이 안향을 기리기 위해 안향의 고향이자 그가 공부하였던 이곳에 서원을 설립한 것이다.

숙수사의 법통이 언제 끊어졌는지는 알 길이 없으며, 지금은 이렇듯 당간지주만이 덩그러니 남아있다.

그러나 소수서원 내부에 숙수사지 터에서 출토된 성보 문화재가 몇 점 있는데, 그 양과 양식으로 미루어 볼 때 숙수사는 부석사에 버금가는 거대 사찰이었을 것으로 추정한단다.

그도 그럴 것이 절터였을 소수서원의 부지가 무척이나 넓기에 이해가 되는 부분이었다.

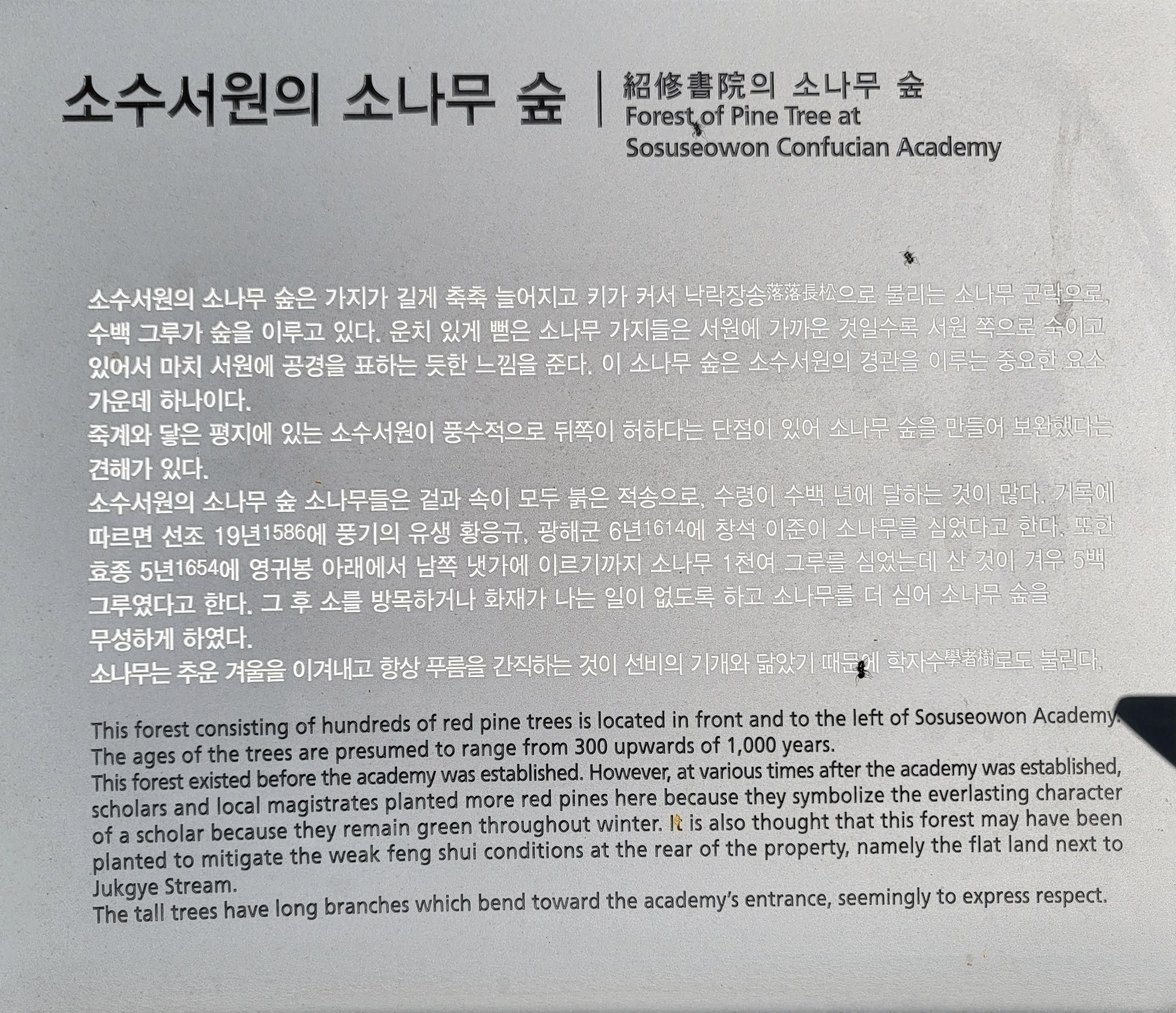

고고한 자태를 뽐내는 소나무들이 우거져있다.

소나무는 추운 겨울을 이겨내고 항상 푸름을 간직하는 것이 선비의 기개와 닮았다고 하여 학자수라고도 불린단다.

소수서원의 학자수림 소나무들은 겉과 속이 모두 붉은 적송으로, 수령은 수백 년에 달하는 것이 많다.

우거진 소나무들 사이에 우뚝 솟은 보호수 한 그루.

수령이 500년이나 된 은행나무다.

우리 동네 연산군묘 앞에는 무려 550년이 된 은행나무가 있는데, 그것을 늘 봐서 그런지 놀라움이 덜했다.

소수서원 경내로 들어가기에 앞서 성생단이 눈에 들어온다.

위 사진의 초록색 잔디밭이 바로 성생단인데 이는 제사에 쓸 제물을 검사하는 단이다.

소수서원에서는 매년 음력 3월과 9월 초정일에 제향을 지내는데, 제향 전날 선택한 제물을 올려두고 흠집 여부를 살펴보던 곳이 바로 성생단이다.

참고로 이 제향의식은 한동안(128년 동안) 끊겼다가, 최근에 들어서 강학 기능과 더불어 복원하였다.

성생단의 옆으로는 경렴정이 자리 잡고 있다.

이는 주세붕이 백운동서원을 세울 당시에 함께 창건한 정자로, 풍광이 수려한 곳에 위치하여 시연을 베풀고, 호연지기를 키우던 곳이다.

현판은 퇴계 이황의 글씨란다.

서원 내부의 강학영역에 대한 설명.

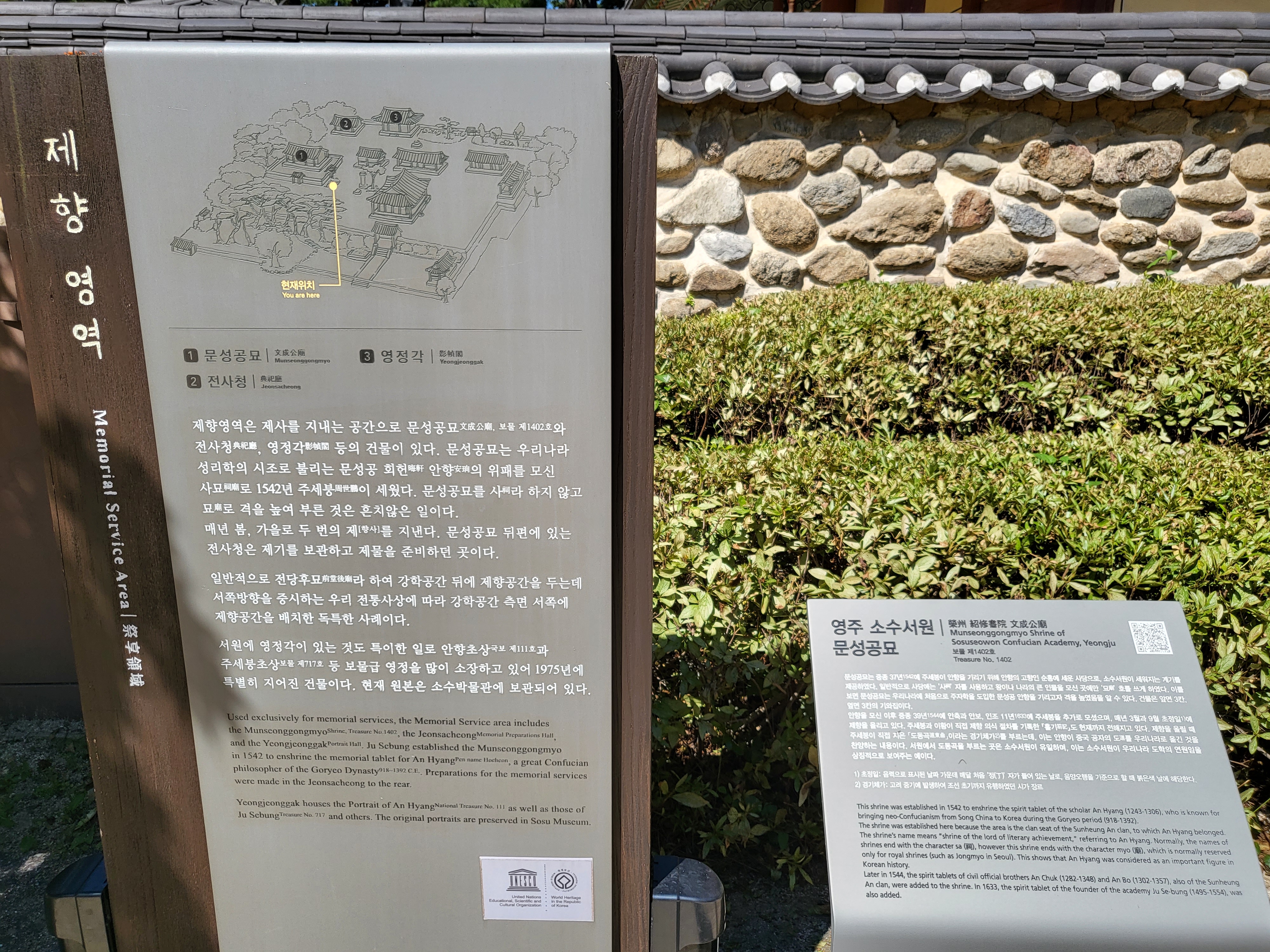

서원은 크게 강학영역과 제향영역으로 나눌 수 있는데, 이 중 강학영역은 학문을 닦고 배우던 공간이다.

강학영역에서 가장 큰 건물이자 보물 제1403호인 강학당.

유생들이 모여서 강의를 듣던 곳으로, 일종의 명륜당과 같은 역할을 하는 곳이다. 사방으로는 툇마루가 둘러 놓여 있다.

소수서원의 강학당은 현판이 걸린 쪽이 건물의 앞이 되는 전청후실의 특이한 구조를 취하고 있다.

퇴계 이황이 풍기군수로 있을 당시에 건의하여 명종이 친필로 사액을 한 '소수서원' 현판이 바로 강학당 내부에 있다.

방문 당시에 강학 중이었기에 차마 내부의 그 모습을 찍지는 못했는데, 마치 청학동 서당의 훈장님과 학동들처럼 선생님과 제자들이 모두 예스럽게 의복을 갖추고 있었다.

무슨 수업을 하는지 살짝 들어보고 싶었으나 방해가 될까 싶어 그러지 못했다.

강학당의 옆은 제향 영역인데, 한 그루의 나무 뒤로 강학당과 더불어 소수서원의 또 다른 보물 문화재인 문성공묘가 있다. (보물 제1402호)

이는 회헌 안향 선생의 위패를 모신 곳으로 후에는 주세붕을 함께 모시고 매년 음력 3월, 9월 초정일에 제향하고 있다.

왕족이나 나라의 큰 인물을 모신 곳에만 묘라는 호를 쓰게 하였으니, 성리학을 섬긴 조선에서 안향이 어떤 존재인지 가늠하게 해주는 대목이다.

사당을 참배할 때 손을 씻을 수 있도록 대야를 올려놓는 받침돌인 관세대와, 밤에 서원을 밝히던 조명시설인 경료대.

그리고 그 뒤로는 장서각이 위치해 있다.

장서각.

오늘날의 도서관으로 임금이 하사한 내사본을 비롯하여 많은 장서를 보관하던 곳이다.

장서와 서적을 보관하던 곳이 목재로 지어져 있으니 화재나 습기에 취약할 것 같다는 생각이 들었는데 놀랍게도 내부에는 습기를 방지하고자 마루를 깔았다고 하니, 선조들의 슬기로움이 엿보인다.

영정각의 모습.

안향 선생을 비롯하여 여섯 현인의 초상을 봉안한 곳이다.

영정각 중앙의 좌측은 주자학의 시조인 주자이며 우측은 우리나라 주자학의 선구인 안향.

영정각 내부 안향 선생의 영정은 복제본이며, 원본은 소수서원 박물관에 전시돼있다. (국보 제111호)

좌측은 주세붕(보물 제717호), 우측은 덕을 갖추었던 문신인 이덕형.

좌측은 조선 후기 사상계를 이끌었던 허목이며 우측은 청백리의 표상인 이원익 대감이다.

이원익 대감을 짚고 넘어가자면 그는 율곡 이이의 신임을 얻었으며 동시대의 대학자인 류성룡과 비교되며 종종 거론되는 인물이다.

(이원익은 속일 수는 있지만 차마 속이지 못하겠고, 류성룡은 속이려고 해도 도저히 속일 수 없는 사람이다라는 말이 유명하다.)

그는 사간원의 정언, 홍문관의 도승지, 사헌부의 대사헌, 이조판서, 좌의정을 거쳐 영의정에까지 올랐는데, 임진왜란 당시에는 의병장 곽재우, 이순신, 권율과도 뜻을 함께하였으며 모함으로 인해 역적이 된 이순신을 끝까지 변호하기도 하였다.

이런 이원익 대감은 앞서 언급하였듯이 청백리의 일인자로 꼽히는데, 어찌나 청렴하게 살았던지 다 쓰러져가는 초가집에 살았다고 한다.

그럼에도 늘 민생을 안정코자 노력하였고, 그 유명한 대동법을 광해군에게 건의하였던 것이 바로 이원익이다.

영정각의 앞에는 일종의 해시계인 일영대가 있다.

맷돌 같은 돌의 가운데에 나무를 꽂아 그 그림자를 보고 시간을 가늠했단다.

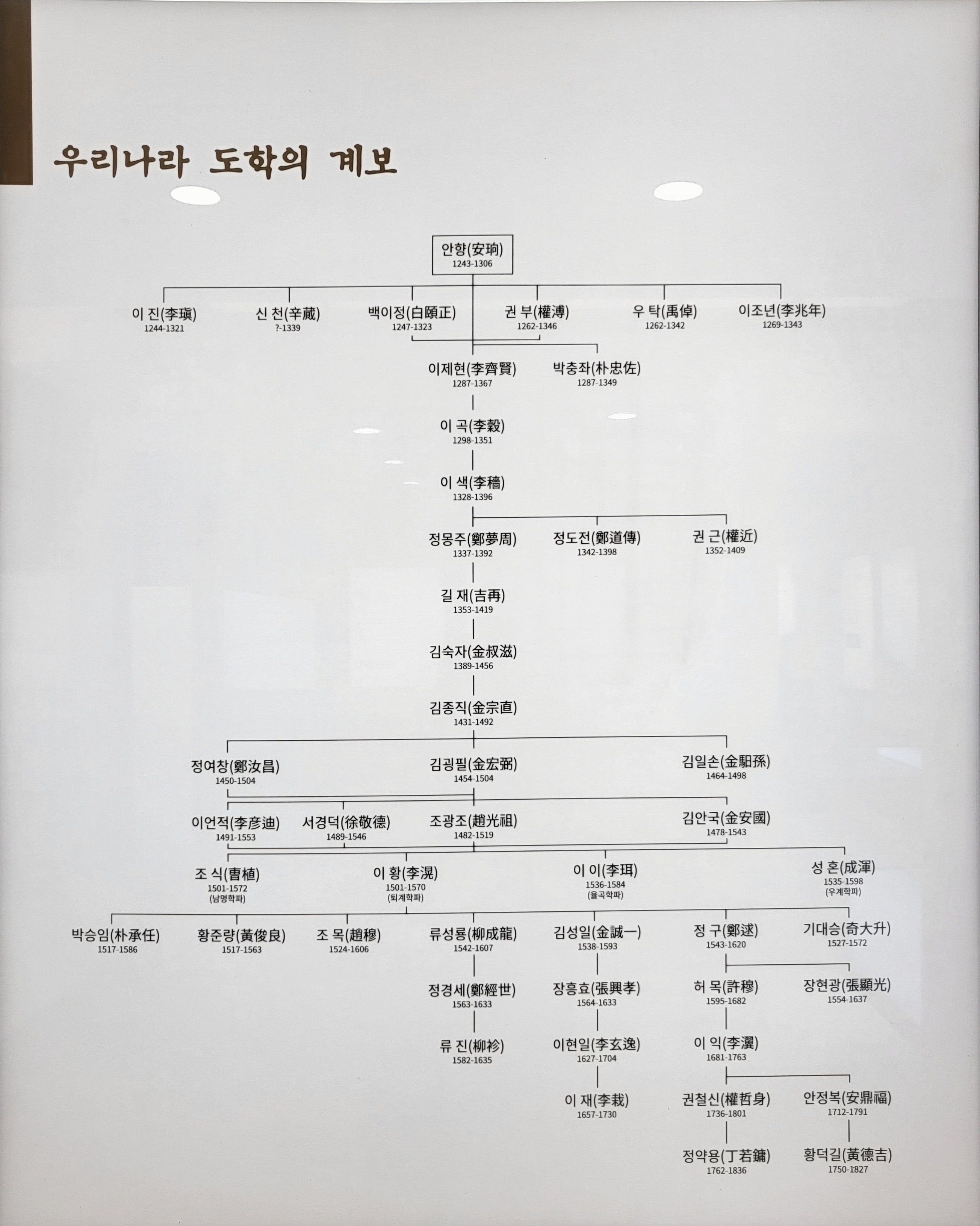

우리나라 도학의 계보가 아주 보기 좋게 나열돼 있다.

(거의 사림 계보다...)

이색의 제자였던 정몽주와 정도전이 그 뜻을 달리 한 이후, 정몽주의 아래로 사림 학파의 인물들이 좌르륵 열거된다...

한국사를 들여다보았다면 빠짐없이 낯익은 인물들일 것이다.

유네스코에 등재된 아홉 서원.

포스팅 서두에 언급했듯이 소수서원의 한쪽 터에는 이렇게 숙수사지의 출토 유물을 전시해 놨다.

백운동 현판이 걸린 강학당을 다시금 눈에 담는다.

(사진을 자세히 보니 강학당 내부의 소수서원 친필 현판도 어렴풋이 보인다...)

'국내' 카테고리의 다른 글

| 한 여인의 슬프고도 아름다운 사랑 이야기가 깃든 곳 영주 부석사(일주문에서 안양루까지) (0) | 2022.09.07 |

|---|---|

| 썰렁해서 아쉬움이 남는 영주 선비촌 (0) | 2022.09.07 |

| 빼어난 용모의 지략가 김춘추가 잠든 곳 경주 태종 무열왕릉 (0) | 2022.09.06 |

| 삼국통일에 이바지하였던 태대각간 흥무대왕 김유신의 묘(경주) (0) | 2022.09.05 |

| 보수공사로 다소 아쉬움이 남는 동궁과 월지의 야경 (0) | 2022.09.04 |